7月10日,我校人文艺术学院网络与新媒体专业为期10天的“行非遗路,知传承新”文化实践调研系列活动圆满结束。本次活动由传媒系主任薛倩、教研室主任刘春阳带队,师生团队30余人深入合阳、富平等地,对合阳木偶戏、蓝染技艺、西安鼓乐、富平阿宫腔四项非物质文化遗产展开深度调研,探索传统技艺与新媒体传播的融合之路。

本次调研活动以“沉浸式体验+数字化记录”双轨模式展开实践探索,具有创新性。在为期10天的实地调研中,师生团队运用4K高清摄像机、360度全景拍摄等专业设备,累计采集非遗项目影像素材500余分钟,建立数字化档案30余项。团队重点采访了包括国家级非遗传承人在内的10余位技艺大师,通过口述史记录、工艺流程拍摄等方式,完整呈现了合阳木偶制作、蓝染扎染工艺、西安鼓乐演奏、富平阿宫腔表演等传统技艺的精髓。

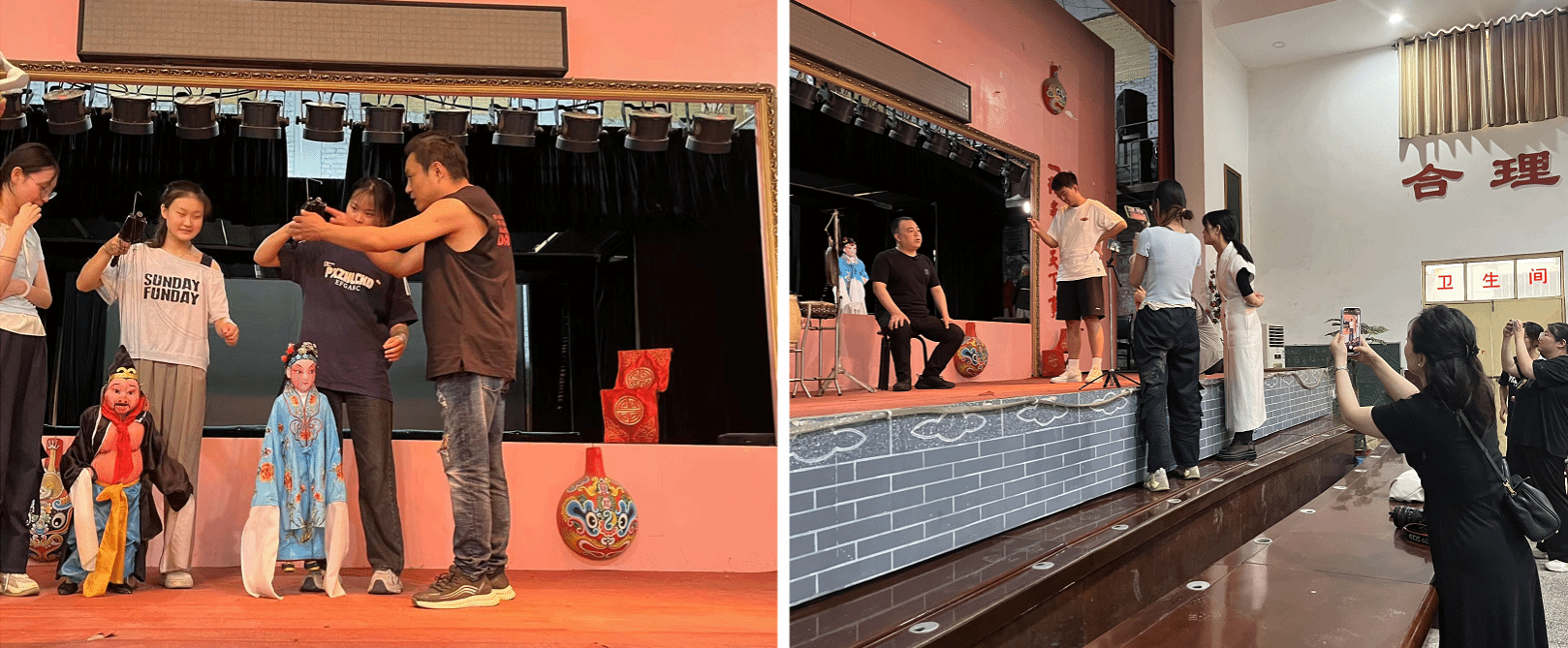

合阳木偶戏剧团拍摄现场

蓝染工作室非遗传承人任水荣

本次调研收获了丰富的实践成果:一方面构建起涵盖文字、图像、视频的多媒体非遗数据库,为后续研究提供了珍贵一手资料;另一方面与四家非遗保护单位达成战略合作协议,联合建立数字传播实践基地。这些合作将在课程开发、人才培养、技术应用等多维度推进,通过新媒体技术赋能非遗保护,推动传统文化资源的创造性转化与创新性发展。这种“产学研用”深度融合的模式,不仅为非遗活态传承提供了数字化解决方案,也为我校服务地方文化建设探索了新路径。

西安鼓乐何家营传习所传承人郑亚福交流现场

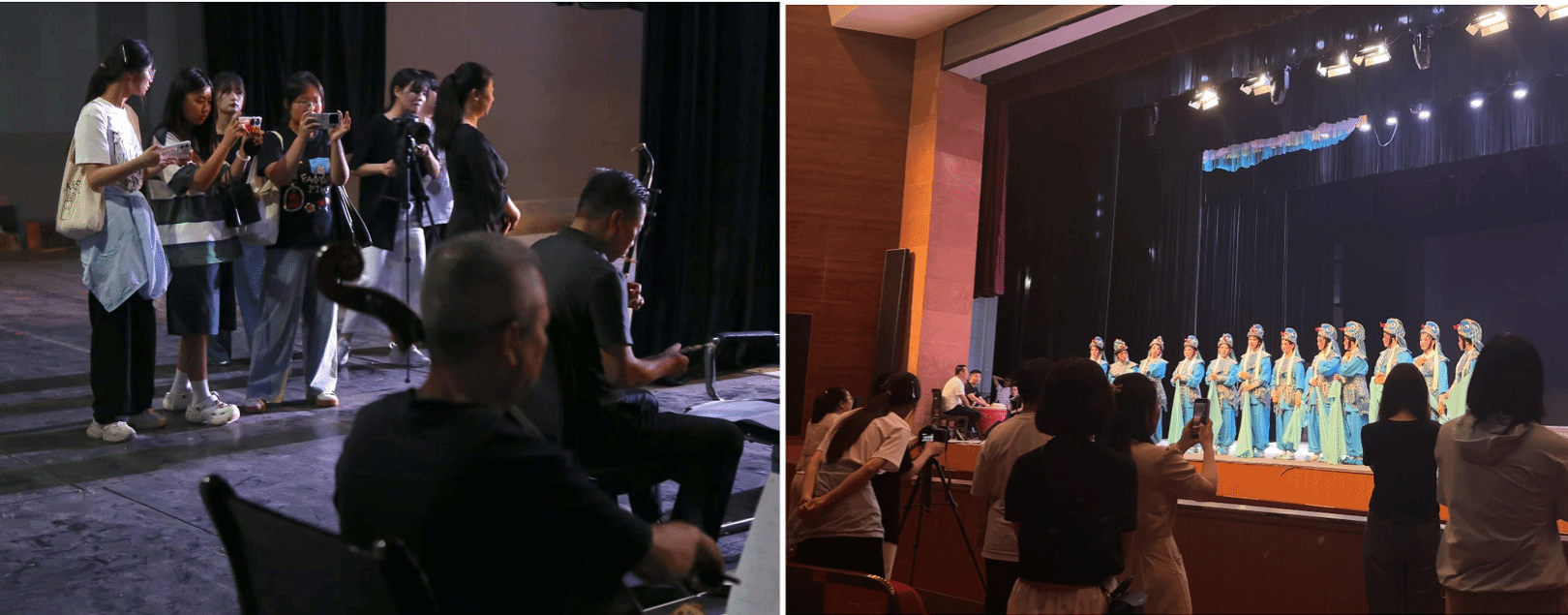

富平阿宫腔拍摄现场

人文艺术学院副院长尹妮在总结活动时强调,学院将以此次调研为起点,全面推进“非遗+”育人计划,构建“调研-创作-传播-转化”的完整育人链条。未来,将重点开展三方面工作:一是将调研成果转化为特色课程,开发非遗数字化保护系列课程;二是深化校企合作,与非遗传承机构共建实践教学基地;三是推动课题研究,探索新媒体技术与传统文化融合的创新路径。这一系列举措旨在培养既具文化底蕴又掌握现代传播技术的新型传媒人才,同时通过数字化手段为陕西非遗的活态传承注入新动能,实现传统文化保护与现代教育创新的双赢发展,人文艺术学院将持续发挥专业优势,搭建传统文化创新传播平台,为增强文化自信贡献力量。

图/文 人文艺术学院